이 상품의 태그

-

천선란 저

-

무라타 사야카 저/김석희 역

-

조해주 저

-

나오미 크리처 저/신해경 역

책 소개

목차

채널예스 기사 (1개)

-

2023년 05월 17일

출판사 리뷰

회원 리뷰 (3건)

한줄평 (11건)

0/50

)

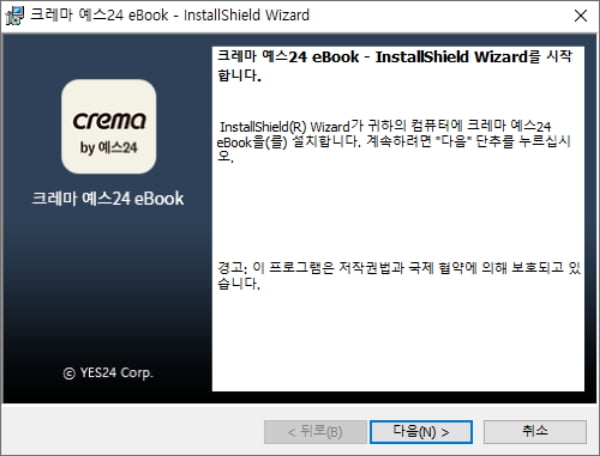

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)