이 도서의 시리즈

내서재에 모두 추가-

사쿠라이 스스무 저/김정환 역/계영희 감수

-

사쿠라이 스스무 저/김정환 역/계영희 감수

-

사마키 다케오 저/김정환 역/정성헌 감수

-

사카이 다츠오 저 /조미량 역 /정성헌 감수

-

사쿠라이 스스무 저/조미량 역/계영희 감수

-

다케우치 가오루 저/조민정 역/정성헌 감수

-

아가타 히데히코 저/박재영 역/이광식 감수

-

하세가와 에이스케 저/김정환 역/정성헌 감수

-

사마키 다케오 저/서현주 역/우은진 감수

-

다케우치 가오루,마루야마 아쓰시 공저/김소영 역/정성헌 감수

-

사마키 다케오 저/오승민 역/황영애 감수

-

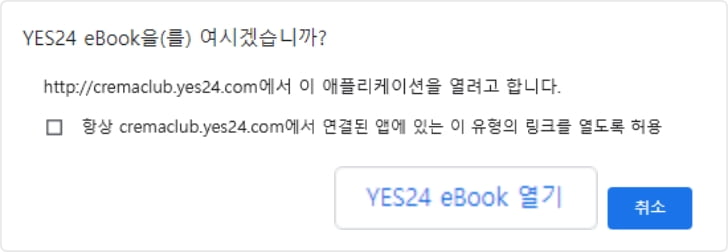

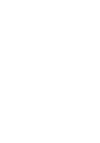

이나가키 히데히로 저/박현아 역/류충민 감수

-

사쿠라이 스스무 저/장은정 역/계영희 감수

-

하세가와 에이스케 저/조미량 역/정성헌 감수

-

다케우치 가오루 저 /김정환 역 /정성헌 감수

-

오카다 하루에 저/김정환 역/최강석 감수

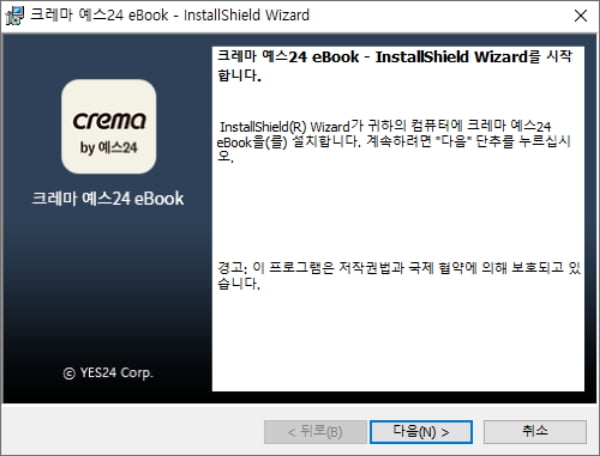

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)