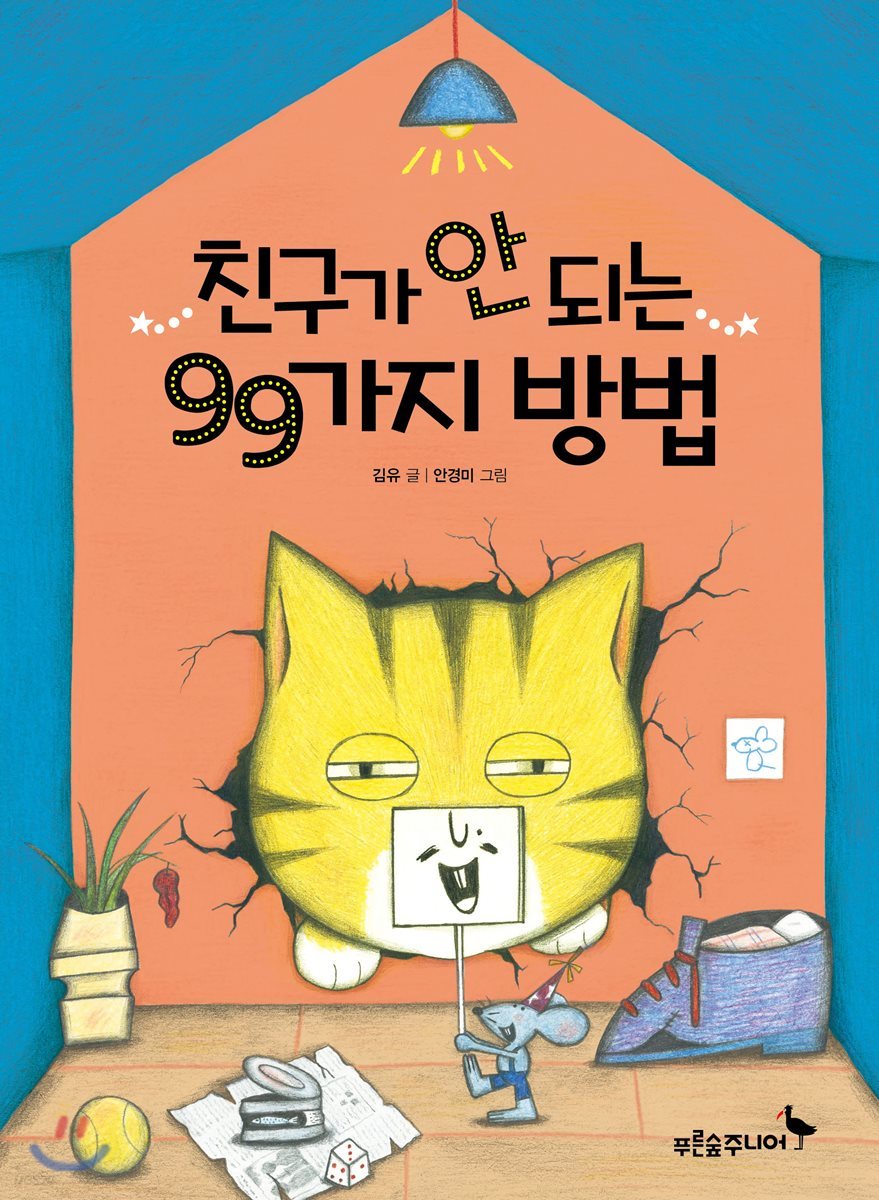

친구가 안 되는 99가지 방법

푸른숲 작은 나무-20이동

김유 글 / 안경미 그림

|

푸른숲주니어

|

2018년 05월 25일

저자/출판사 더보기/감추기

eBook이 출간되면 알려드립니다.

eBook 출간 알림 신청

- 이미 소장하고 있다면 판매해 보세요! 이 상품 팔기 더보기/감추기

- 해외배송 가능

- 최저가 보상

- 문화비소득공제 신청가능

관련분류

- -국내도서 > 어린이 > 3-4학년 > 3-4학년 그림/동화책 > 3-4학년 창작동화

- -국내도서 > 어린이 > 5-6학년 > 5-6학년 그림/동화책 > 5-6학년 창작동화

- -국내도서 > 어린이 > 어린이 문학 > 그림/동화책 > 창작동화

책소개 책소개 보이기/감추기

목차 목차 보이기/감추기

상세 이미지 상세 이미지 보이기/감추기

상품 이미지를 확대해서 볼 수 있습니다.

원본 이미지

저자 소개 (2명)

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

만남

어제는 하수관, 그제는 굴다리, 그끄제는 빈집을 전전하며 잠을 청하던 떠돌이 생쥐의 눈앞에 멋지고 따뜻한 빈 개집이 나타났어요! 게다가 쥐구멍으로 연결된 주인집에는 맛있는 것도 가득했고요. ‘음식이 넘쳐 나는 주인집이 친구네 집이면 좋겠다.’라고 생쥐는 생각했습니다.

“안녕.”

“우리 집에는 무슨 일로 온 거야?”

“주인집이니 인사를 하러 왔지.”

“인사?”

“이사를 잘했다고 말이야.”

“어디로 이사를 왔는데?”

고양이가 눈을 껌벅였습니다.

“저기 마당에 있는 개집. 개가 떠난 뒤로 집이 비어 있었다지 뭐야. 그래서 내가 세를 들기로 했어. 아, 한 달 집세로 콩 세 알을 내기로 했고.”

생쥐가 주절주절 말하는 사이, 고양이는 고개를 갸웃거리며 거실로 갔습니다.

“인사도 나누었으니 우리 친하게 지내자.”

생쥐가 고양이를 쫓아가 말했습니다.

“왜 친해야 하는데?”

“바로 옆집에 살잖아.”

“우리 엄마가 고양이랑 쥐는 친구가 될 수 없다고 했어.”

고양이가 생쥐를 내려다보며 말했습니다.

“네가 ‘쥐랑 친구가 된 최초의 고양이’면 좋잖아!”

“말도 안 돼. 우리 아빠가 쥐는 고양이 밥이라고 했어.”

고양이가 불쑥 내뱉은 말에 생쥐가 눈을 치켜뜨며 쏘아붙였습니다.

“넌 그런 끔찍한 고양이가 되고 싶니?”

“아니. 우리 집에는 맛있는 게 많아서 고양이가 쥐를 잡아먹는 일은 없을 거야.”

“맛있는 걸 이웃과 나눈다면 쥐가 고양이를 잡아먹는 일도 없을 거야.”

(13~14쪽에서)

선물

첫 만남 이후, 쥐는 고양이의 환심을 사기 위해 쥐구멍이 닳도록 주인집을 들락거렸습니다. 고양이는 생각보다 까칠하고 뾰족해서 ‘털 찾아 주기’, ‘수염 뽑아 주기’, ‘꼬리에 리본 달아 주기’, ‘뽀뽀로 잠 깨워 주기’ 등등 어느 방법에도 쉽게 마음을 열지 않았지요. 도리어 생쥐가 뭔가를 할수록 고양이의 기분은 점점 나빠지는 것 같더니, 결국은 화만 돋우고 말았답니다.

“내가 프랑스 파리를 여행할 때였어. 파리의 몽마르트르 언덕에 갔는데, 예술가들이 줄지어 앉아 있더라고.

그곳에서 왼손잡이 화가 고양이를 만났지 뭐야! 그 고양이가 내 초상화를 그려 줬거든.”

생쥐가 들려주는 그럴싸한 이야기에 고양이는 자기도 모르게 귀를 기울였습니다.

“세계 여행을 하면서 그림을 그리는 고양이였어. 대화가 참 잘 통했는데. 이건 그때 기념으로 가져온 거야.”

〔……〕

드디어 ‘선물’이 모습을 드러냈습니다. 하지만 선물이 너무도 작아서 눈을 바짝 대고 살펴봐야 했습니다.

킁킁 냄새를 맡고, 쩝쩝 맛을 보고, 쓱쓱 문질러 본 다음 고양이는 얼굴을 팍 찡그렸습니다. 그건 다름 아닌 ‘지우개 똥’이었습니다!

“예술가의 땀방울이 담긴 선물이야. 넌 돈 주고도 못 살걸. 그걸 주워 모으느라 내가 얼마나 고생했다고.”

생쥐는 엄청 으스댔습니다.

“이게 진짜 선물이라고?”

“부담 갖지 마.”

생쥐가 의기양양하게 말했습니다.

그 모습에 고양이는 가르릉 소리를 내며 발톱을 세웠습니다. 물론 선물은 쓰레기통으로 날아갔고, 생쥐는 쥐구멍으로 줄행랑을 쳐야 했습니다.

(28~29쪽에서)

적

애써 준비한 선물도, 집 안 가득 꾸며 놓았던 꽃밭도 고양이에게는 화날 만한 상황이었습니다. 그런데 이상해요. 생쥐 때문에 혼난 것이 억울할 때는 언제고, 생쥐의 발소리에 왜 고양이의 귀가 쫑긋 서는 걸까요? 괜히 시큰둥하게 대했지만 고양이도 생쥐를 조금 기다리고 있었던 모양입니다. 게다가 손님이 찾아 온 날, 생쥐가 고양이를 대신해서 못된 개를 혼내 주었고, 고양이는 생쥐를 아주 약간 다시 보게 되었지요.

개가 코를 씰룩이며 고양이 곁으로 다가갔습니다. 그러더니 고양이의 생선 모양 과자를 반이나 먹어 치웠습니다. 그것도 모자라 고양이의 밥그릇을 통째로 물고 갔습니다. 고양이는 화가 났지만 개가 무서워 덤빌 용기를 내지 못했습니다. 그저 꼬리를 다리 사이에 끼고 몸을 웅크릴 뿐이었습니다.

얼마쯤 지났을까요, 생쥐가 평소와 다른 모습으로 나타났습니다. 뿔테 안경을 쓰고, 두꺼운 책(신문지를 조각조각 찢어 끈으로 묶은 것)을 옆구리에 끼고, 나비넥타이까지 매고 있었습니다.

개가 생쥐를 훑어보았습니다. 겉모습으로 봐서는 무시할 상대는 아닌 듯했습니다.

“넌 누구야?”

“내 이름은 ‘선생님’이야.”

“가르치는 일을 하니?”

“가르침이 필요할 때만.”

〔……〕

개는 ‘가르침’이 좋은 거라고 생각했습니다. 그래서 망설임 없이 입에 주머니를 대고 탈탈 털어 넣었습니다.

개의 입 안으로 알갱이들이 쏟아졌습니다. 개는 와그작 와그작 씹었습니다. 그러다 별안간 소리쳤습니다.

“웩!”

생쥐는 뒷짐을 진 채 지켜보고 있었습니다. 고양이는 숨죽인 채 바라보고 있었습니다.

“뭘 준 거야?”

개가 물었습니다.

“썩은 콩알. 내 일 년 치 집세가 네 배 속으로 한꺼번에 들어갔어.”

(57~60쪽에서)

친구

생쥐와 고양이가 만나고 100일의 시간, 안 좋은 방향으로만 흘러가는 여러 사건들은 도저히 생쥐와 고양이의 거리를 좁혀 주지 못할 것 같았다. 그런데 나란히 앉아 텔레비전 속의 고양이 마을을 보던 중에 고양이가 한 번도 드러내지 않았던 바람을 툭 내뱉는다. 고양이는 자기가 원하는 것을 처음 말했고, 생쥐는 고양이가 원하는 게 무엇인지 처음으로 알게 되었다.

고양이는 앞발로 리모컨 단추를 눌렀습니다. 그때마다 텔레비전 화면이 바뀌었습니다. 생쥐는 파티를 미루고 소파에 앉았습니다.

잠시 뒤 푸른 바다와 하늘이 화면 가득 펼쳐졌습니다.

눈부시게 환한 풍경이 둘의 눈길을 사로잡았습니다. 파란 세상 여기저기에는 고양이들이 있었습니다. 어떤 고양이는 지붕에 누워 볕을 쬐었고, 또 어떤 고양이들은 여유롭게 차를 마셨고, 또 어떤 고양이는 바람을 가르며 두발자전거를 탔습니다. 요리사 고양이는 안내판에 오늘의 메뉴로 ‘고등어 피자’를 적었습니다.

“고양이 마을이네.”

생쥐가 아는 척을 했습니다.

“저기 알아?”

고양이가 생쥐를 힐끔 보았습니다.

“물론이지. 난 이 세상에 없는 곳 빼곤 다 가 봤거든.”

생쥐가 큰소리쳤습니다.

〔……〕

“가고 싶어.”

생쥐는 과자 부스러기가 목에 걸려 꽥꽥댔습니다.

“뭐라고?”

“나도 가 보고 싶다고. 고양이 마을에도 가고 싶고, 뭐였더라, 그래, 네가 처음에 얘기한 아프리카 밀림에도 가고 싶고, 선물 줄 때 얘기한 파리 몽마르트르 언덕에도 가고 싶고, 또 뭐였더라, 그래, 주먹만 한 벚꽃이 있었다는 일본 메구로강에도 가고 싶고, 퐁뒤를 먹었다는 스위스 루체른에도 가고 싶어. 나도 다 가 보고 싶어.”

고양이가 눈을 반짝였습니다. 생쥐는 머리를 긁적이며 얼버무렸습니다.

“음, 그래, 그러니까, 음, 그럼 좋지…….”

(73~78쪽에서)

어제는 하수관, 그제는 굴다리, 그끄제는 빈집을 전전하며 잠을 청하던 떠돌이 생쥐의 눈앞에 멋지고 따뜻한 빈 개집이 나타났어요! 게다가 쥐구멍으로 연결된 주인집에는 맛있는 것도 가득했고요. ‘음식이 넘쳐 나는 주인집이 친구네 집이면 좋겠다.’라고 생쥐는 생각했습니다.

“안녕.”

“우리 집에는 무슨 일로 온 거야?”

“주인집이니 인사를 하러 왔지.”

“인사?”

“이사를 잘했다고 말이야.”

“어디로 이사를 왔는데?”

고양이가 눈을 껌벅였습니다.

“저기 마당에 있는 개집. 개가 떠난 뒤로 집이 비어 있었다지 뭐야. 그래서 내가 세를 들기로 했어. 아, 한 달 집세로 콩 세 알을 내기로 했고.”

생쥐가 주절주절 말하는 사이, 고양이는 고개를 갸웃거리며 거실로 갔습니다.

“인사도 나누었으니 우리 친하게 지내자.”

생쥐가 고양이를 쫓아가 말했습니다.

“왜 친해야 하는데?”

“바로 옆집에 살잖아.”

“우리 엄마가 고양이랑 쥐는 친구가 될 수 없다고 했어.”

고양이가 생쥐를 내려다보며 말했습니다.

“네가 ‘쥐랑 친구가 된 최초의 고양이’면 좋잖아!”

“말도 안 돼. 우리 아빠가 쥐는 고양이 밥이라고 했어.”

고양이가 불쑥 내뱉은 말에 생쥐가 눈을 치켜뜨며 쏘아붙였습니다.

“넌 그런 끔찍한 고양이가 되고 싶니?”

“아니. 우리 집에는 맛있는 게 많아서 고양이가 쥐를 잡아먹는 일은 없을 거야.”

“맛있는 걸 이웃과 나눈다면 쥐가 고양이를 잡아먹는 일도 없을 거야.”

(13~14쪽에서)

선물

첫 만남 이후, 쥐는 고양이의 환심을 사기 위해 쥐구멍이 닳도록 주인집을 들락거렸습니다. 고양이는 생각보다 까칠하고 뾰족해서 ‘털 찾아 주기’, ‘수염 뽑아 주기’, ‘꼬리에 리본 달아 주기’, ‘뽀뽀로 잠 깨워 주기’ 등등 어느 방법에도 쉽게 마음을 열지 않았지요. 도리어 생쥐가 뭔가를 할수록 고양이의 기분은 점점 나빠지는 것 같더니, 결국은 화만 돋우고 말았답니다.

“내가 프랑스 파리를 여행할 때였어. 파리의 몽마르트르 언덕에 갔는데, 예술가들이 줄지어 앉아 있더라고.

그곳에서 왼손잡이 화가 고양이를 만났지 뭐야! 그 고양이가 내 초상화를 그려 줬거든.”

생쥐가 들려주는 그럴싸한 이야기에 고양이는 자기도 모르게 귀를 기울였습니다.

“세계 여행을 하면서 그림을 그리는 고양이였어. 대화가 참 잘 통했는데. 이건 그때 기념으로 가져온 거야.”

〔……〕

드디어 ‘선물’이 모습을 드러냈습니다. 하지만 선물이 너무도 작아서 눈을 바짝 대고 살펴봐야 했습니다.

킁킁 냄새를 맡고, 쩝쩝 맛을 보고, 쓱쓱 문질러 본 다음 고양이는 얼굴을 팍 찡그렸습니다. 그건 다름 아닌 ‘지우개 똥’이었습니다!

“예술가의 땀방울이 담긴 선물이야. 넌 돈 주고도 못 살걸. 그걸 주워 모으느라 내가 얼마나 고생했다고.”

생쥐는 엄청 으스댔습니다.

“이게 진짜 선물이라고?”

“부담 갖지 마.”

생쥐가 의기양양하게 말했습니다.

그 모습에 고양이는 가르릉 소리를 내며 발톱을 세웠습니다. 물론 선물은 쓰레기통으로 날아갔고, 생쥐는 쥐구멍으로 줄행랑을 쳐야 했습니다.

(28~29쪽에서)

적

애써 준비한 선물도, 집 안 가득 꾸며 놓았던 꽃밭도 고양이에게는 화날 만한 상황이었습니다. 그런데 이상해요. 생쥐 때문에 혼난 것이 억울할 때는 언제고, 생쥐의 발소리에 왜 고양이의 귀가 쫑긋 서는 걸까요? 괜히 시큰둥하게 대했지만 고양이도 생쥐를 조금 기다리고 있었던 모양입니다. 게다가 손님이 찾아 온 날, 생쥐가 고양이를 대신해서 못된 개를 혼내 주었고, 고양이는 생쥐를 아주 약간 다시 보게 되었지요.

개가 코를 씰룩이며 고양이 곁으로 다가갔습니다. 그러더니 고양이의 생선 모양 과자를 반이나 먹어 치웠습니다. 그것도 모자라 고양이의 밥그릇을 통째로 물고 갔습니다. 고양이는 화가 났지만 개가 무서워 덤빌 용기를 내지 못했습니다. 그저 꼬리를 다리 사이에 끼고 몸을 웅크릴 뿐이었습니다.

얼마쯤 지났을까요, 생쥐가 평소와 다른 모습으로 나타났습니다. 뿔테 안경을 쓰고, 두꺼운 책(신문지를 조각조각 찢어 끈으로 묶은 것)을 옆구리에 끼고, 나비넥타이까지 매고 있었습니다.

개가 생쥐를 훑어보았습니다. 겉모습으로 봐서는 무시할 상대는 아닌 듯했습니다.

“넌 누구야?”

“내 이름은 ‘선생님’이야.”

“가르치는 일을 하니?”

“가르침이 필요할 때만.”

〔……〕

개는 ‘가르침’이 좋은 거라고 생각했습니다. 그래서 망설임 없이 입에 주머니를 대고 탈탈 털어 넣었습니다.

개의 입 안으로 알갱이들이 쏟아졌습니다. 개는 와그작 와그작 씹었습니다. 그러다 별안간 소리쳤습니다.

“웩!”

생쥐는 뒷짐을 진 채 지켜보고 있었습니다. 고양이는 숨죽인 채 바라보고 있었습니다.

“뭘 준 거야?”

개가 물었습니다.

“썩은 콩알. 내 일 년 치 집세가 네 배 속으로 한꺼번에 들어갔어.”

(57~60쪽에서)

친구

생쥐와 고양이가 만나고 100일의 시간, 안 좋은 방향으로만 흘러가는 여러 사건들은 도저히 생쥐와 고양이의 거리를 좁혀 주지 못할 것 같았다. 그런데 나란히 앉아 텔레비전 속의 고양이 마을을 보던 중에 고양이가 한 번도 드러내지 않았던 바람을 툭 내뱉는다. 고양이는 자기가 원하는 것을 처음 말했고, 생쥐는 고양이가 원하는 게 무엇인지 처음으로 알게 되었다.

고양이는 앞발로 리모컨 단추를 눌렀습니다. 그때마다 텔레비전 화면이 바뀌었습니다. 생쥐는 파티를 미루고 소파에 앉았습니다.

잠시 뒤 푸른 바다와 하늘이 화면 가득 펼쳐졌습니다.

눈부시게 환한 풍경이 둘의 눈길을 사로잡았습니다. 파란 세상 여기저기에는 고양이들이 있었습니다. 어떤 고양이는 지붕에 누워 볕을 쬐었고, 또 어떤 고양이들은 여유롭게 차를 마셨고, 또 어떤 고양이는 바람을 가르며 두발자전거를 탔습니다. 요리사 고양이는 안내판에 오늘의 메뉴로 ‘고등어 피자’를 적었습니다.

“고양이 마을이네.”

생쥐가 아는 척을 했습니다.

“저기 알아?”

고양이가 생쥐를 힐끔 보았습니다.

“물론이지. 난 이 세상에 없는 곳 빼곤 다 가 봤거든.”

생쥐가 큰소리쳤습니다.

〔……〕

“가고 싶어.”

생쥐는 과자 부스러기가 목에 걸려 꽥꽥댔습니다.

“뭐라고?”

“나도 가 보고 싶다고. 고양이 마을에도 가고 싶고, 뭐였더라, 그래, 네가 처음에 얘기한 아프리카 밀림에도 가고 싶고, 선물 줄 때 얘기한 파리 몽마르트르 언덕에도 가고 싶고, 또 뭐였더라, 그래, 주먹만 한 벚꽃이 있었다는 일본 메구로강에도 가고 싶고, 퐁뒤를 먹었다는 스위스 루체른에도 가고 싶어. 나도 다 가 보고 싶어.”

고양이가 눈을 반짝였습니다. 생쥐는 머리를 긁적이며 얼버무렸습니다.

“음, 그래, 그러니까, 음, 그럼 좋지…….”

(73~78쪽에서)

--- 본문 중에서

출판사 리뷰 출판사 리뷰 보이기/감추기

배송/반품/교환 안내

배송 안내

| 배송 구분 |

예스24 배송

|

|---|---|

| 포장 안내 |

안전하고 정확한 포장을 위해 CCTV를 설치하여 운영하고 있습니다. 고객님께 배송되는 모든 상품을 CCTV로 녹화하고 있으며, 철저한 모니터링을 통해 작업 과정에 문제가 없도록 최선을 다 하겠습니다.

목적 : 안전한 포장 관리 |

반품/교환 안내

상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)

| 반품/교환 방법 |

|

|---|---|

| 반품/교환 가능기간 |

|

| 반품/교환 비용 |

|

| 반품/교환 불가사유 |

|

| 소비자 피해보상 |

|

| 환불 지연에 따른 배상 |

|

QR/바코드 검색

QR/바코드 검색

![[사락] 매월 혜택 증정! 꾸준하게 독서모임](https://image.yes24.com/sysimage/renew/loadSpace.png)

.jpg)

.jpg)