둘 다 일을 나가느라 바쁜 데다 콘서트를 보거나 영화를 보러 갈 형편이 안 됐다. 앨범을 사는 것도 힘들어, 있는 앨범을 반복해서 들었다. 엘리노어 스테버가 부른 『마담 버터플라이』, 존 콜트레인의 『러브 수프림』, 롤링스톤스의 『비트윈 더 버튼스』, 조앤 바에즈, 밥 딜런의 『블론드 온 블론드』를 주구장창 들었다. 로버트는 바닐라 퍼지 밴드나 팀 버클리, 팀 하딘 같은 뮤지션을 알려주었고, 그의 『히스토리 오브 모타운』은 우리 둘이 사랑을 속삭이는 밤에 배경음악이 되어주곤 했다. ---p.66

6월 초, 발레리 솔라나스가 앤디 워홀을 저격했다. (……) 그는 앤디 워홀을 상당히 좋아했고, 가장 중요한 동시대 예술가로 여겼다. 마치 영웅을 동경하듯 그를 숭배했다. 콕토나 영화감독이자 시인인 파졸리니처럼 삶과 예술을 분리하지 않은 예술가들을 존경했는데, 그중에서도 가장 존경한 사람은 은색으로 치장한 스튜디오 팩토리 안에서 인간의 미장센을 기록한 예술가, 바로 앤디 워홀이었다. 나는 앤디 워홀에 대해서 로버트와 생각이 달랐다. 그의 작품은 내가 별로 가까이하고 싶지 않은 문화를 표방했다. 그의 캠벨수프 캔 작품을 싫어했고, 전혀 공감할 수도 없었다. 나는 동시대를 투사하고 모방하기보다는 자신만의 예술 세계를 추구하여 시대를 선도해나가는 예술가를 존경했다. --pp.96-97

우리 탁자 왼편에는 재니스 조플린이 밴드 멤버들에게 웃기는 이야기를 떠들고 있었다. 오른쪽 너머에는 그레이스 슬릭과 제퍼슨 에어플레인의 다른 멤버들이 컨트리 조 앤드 더 피시 멤버들과 한자리에 앉아 있었다. 입구 근처 마지막 탁자엔 지미 헨드릭스가 어떤 금발 미녀와 있었는데, 모자를 쓴 채로 고개를 숙이고 뭔가를 먹고 있었다. 엘 키호테 바는 어딜 봐도 그린 소스를 얹은 새우 요리와 파에야, 상그리아와 데킬라 병을 앞에 두고 앉은 뮤지션들 천지였다. (……) 그날 밤 방으로 올라오면서 그 뮤지션들과 말로는 설명하기 어려운 유대감을 느꼈는데, 예감 같은 것과는 또 다른 느낌이었다. 그 당시엔 내가 그들과 같은 길을 걷게 되리라곤 상상도 하지 못했다. 나는 그저 아직 완성하지 못한 시 몇 편 때문에 끙끙대는, 스물두 살의 멀대같은 서점 직원이었을 뿐이다. --pp.142-143

참으로 흥미롭고 신비스러운 호텔 로비라고 생각하고 있던 차에 돌연 바람이 휘몰아치듯 육중한 유리문이 열리며 까만 옷을 입고 선홍색 망토를 두른 왠지 익숙한 인물이 들어왔다. 살바도르 달리였다. 그는 로비를 신경질적으로 둘러보더니 레이먼드를 보고는 미소 지었다. 그는 우아하고 마른 손을 내 머리에 얹고서 말했다. “까마귀를 닮았군. 고딕 까마귀.” ---p.176

로버트의 작품을 가만 보면 그의 피사체들은 부끄러워하지 않는다. 성기를 꺼내 놨어, 미안해, 라고 하지 않는다는 말이다. 그는 부끄러워하지 않았고, 어느 누구도 그러지 않길 바랐다. 로버트는 자기 모델이 성기를 주무르는 사도 마조히즘적 성향의 남자든 우아한 상류층이든 상관없이 결과물에 기뻐하길 바랐고, 그와 소통하면서 확신을 가지길 바랐다. (……) 왜 그런 사진을 찍게 되었는지 물었을 때 그는 누군가는 해야 했고, 그게 자기였을 뿐이라 답했다. 그에게는 합의하에 이뤄지는 극단적인 섹스 장면을 촬영할 수 있는 특권이 주어졌고, 그건 모델들이 그를 신뢰했기 때문에 가능했다. 그의 의도는 폭로가 아니라 섹슈얼리티를 예술의 영역으로 끌어들이는 데 있었고, 그 이외엔 아무도 시도한 적이 없는 일이었다. 예술가로서 로버트를 가장 흥분시키는 일은 어느 누구도 생각지 못한 창조적인 작업을 하는 일이었다. --pp.303-304

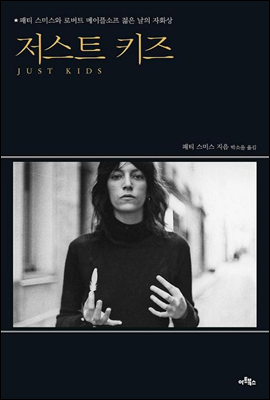

『호시스』 앨범 커버를 로버트가 촬영하는 건 더 말할 나위가 없는 일이었다. 내 음악이라는 칼에 맞는 칼집은 로버트의 사진밖에 없었다. 어때야 한다는 구체적인 생각은 없었지만, 내가 바란 건 진실해야 한다는 점이었다. 단 하나 내가 로버트에게 요구한 건 티 하나 없이 깔끔한 셔츠를 입고 싶다는 것이었다. (……) 며칠 뒤에 그는 내게 밀착사진을 보여주며 말했다. “이 사진은 기적이야.” 지금도 그 사진을 보면, 내가 보이지 않는다. 그날의 우리가 보인다. --pp.318-321

어느 늦은 오후, 로버트와 8번가를 걸어내려 가는데 어느 가게에서든 「비코즈 더 나이트(Because the Night)」가 크게 울려 퍼지고 있었다. 브루스 스프링스틴과 작업한 곡으로 『이스터(Easter)』 앨범에 수록된 곡이다. 레코딩을 마치고 나는 그 곡을 가장 먼저 로버트에게 들려주었다. 그럴 만한 이유가 있었다. 로버트가 항상 내가 하길 원하는 스타일의 곡이었기 때문에. (……) 로버트는 나의 성공을 정말 대놓고 기뻐했다. 그 자신을 위해서, 우리 서로를 위해서 정말 그렇게 되기를 바랐다. 그는 담배 연기 한 모금을 멋지게 뿜어내더니 내게만 쓰는 말투로, 어정쩡하게 혼내는 그런 말투로, 질투라고는 조금도 없는 감탄을 담아, 우리 둘만이 이해할 수 있는 언어로 느릿느릿 말했다.

“패티, 네가 먼저 유명해졌구나.” ---p.330

“패티, 나 죽나 봐. 너무 고통스러워.” 그는 사랑과 비난이 섞인 표정으로 나를 바라봤다. 내 사랑이 그를 구하진 못했다. 삶을 향한 그의 열망도 그를 구하진 못했다. 정말로 그가 죽어가고 있다고 실감한 건 그때가 처음이었다. 어느 누구도 견뎌내지 못할 고통을 그는 참아내고 있었다. 그가 너무나도 미안한 표정으로 나를 보자, 나는 견딜 수 없어져 눈물을 쏟아냈다. (……) 마지막으로 우리가 함께 앉아 있었을 때 그의 사진과 우리의 시 위로 창문으로 들어온 햇살이 가득 내려앉았다. 로버트는 죽어가고 있었고, 가만히 침묵을 만들어내고 있었다. 살아가기로 운명 지어진 나는, 그가 살아 숨 쉬고 있음을 증명하는 그 고요한 침묵의 소리를 가만히 듣고 있었다.

---p.347

QR/바코드 검색

QR/바코드 검색

![[사락] 매월 혜택 증정! 꾸준하게 독서모임](https://image.yes24.com/sysimage/renew/loadSpace.png)

.jpg)

.jpg)