릴케 시집

이 상품의 태그

-

나태주 저

-

윤동주 저/윤동주100년포럼 편

책 소개

목차

채널예스 기사 (1개)

-

2022년 10월 04일

출판사 리뷰

회원 리뷰 (40건)

한줄평 (45건)

0/50

![[편집자K의 반쯤 빈 서재] 밤의 미술관](https://image.yes24.com/images/chyes24/0/c/a/c/0cac3080aeeebd7f255acd50a52d018c.jpg))

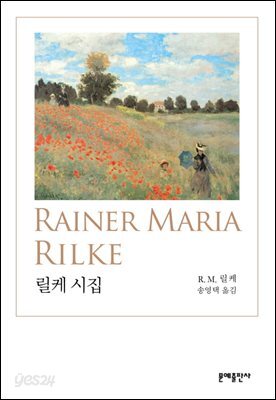

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

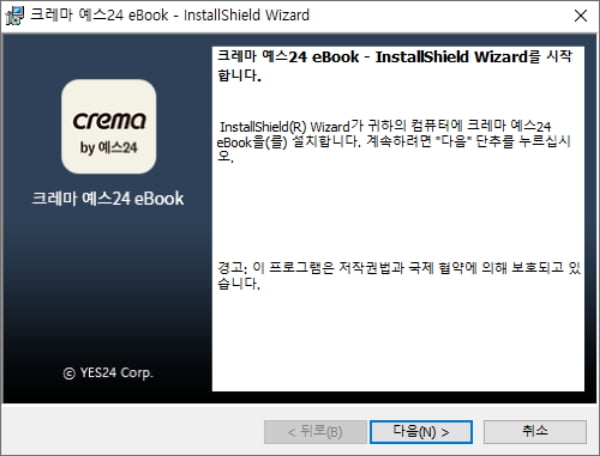

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)