이 상품의 태그

-

앤디 위어 저/강동혁 역

-

천선란 저

-

김초엽 저

-

델리아 오언스 저/김선형 역

-

류쉬안 저/원녕경 역

책 소개

목차

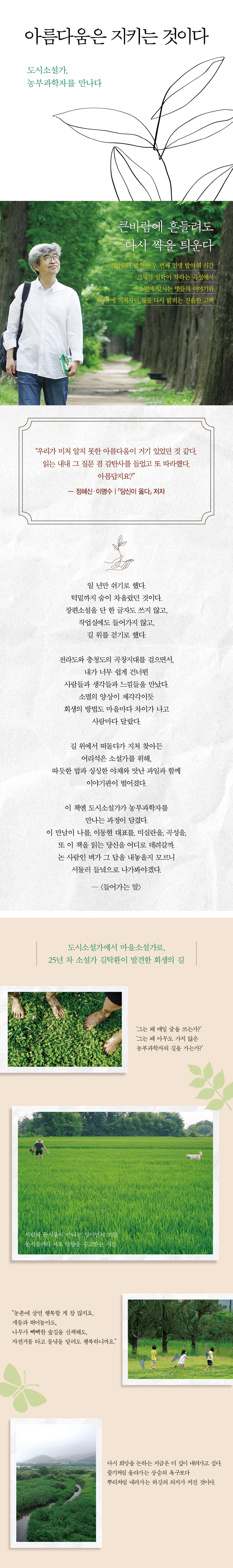

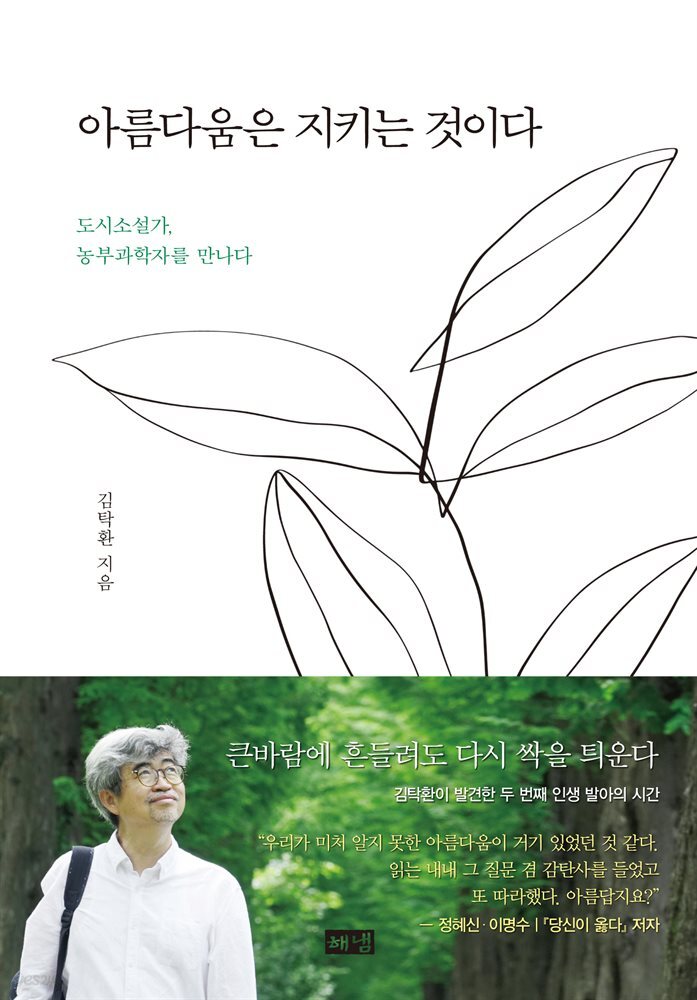

상세 이미지

출판사 리뷰

회원 리뷰 (25건)

한줄평 (7건)

0/50

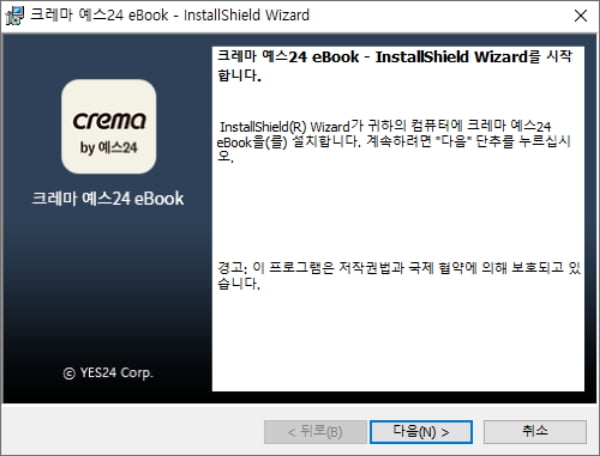

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)