이 상품의 태그

-

고호관 저

-

최기혁,김대영,김방엽,김연규,신재성,이종원,이주희,정서영 공저

-

박에스더 저

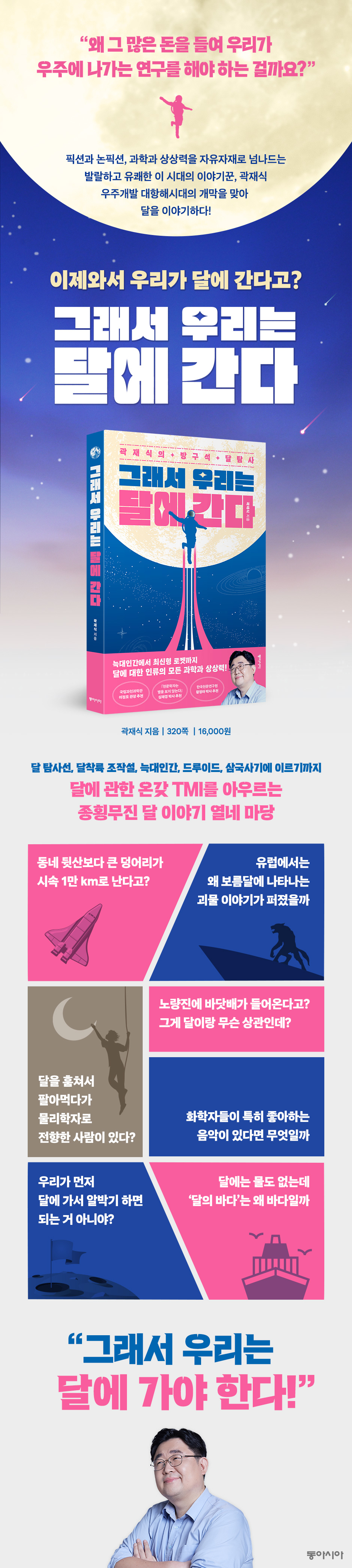

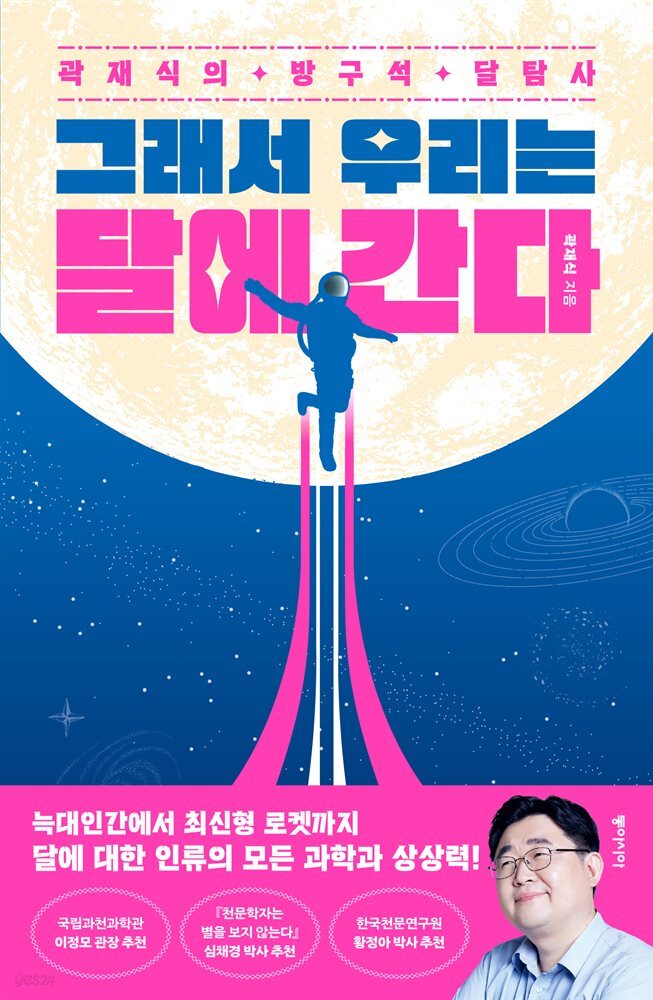

책 소개

목차

상세 이미지

출판사 리뷰

회원 리뷰 (38건)

한줄평 (16건)

0/50

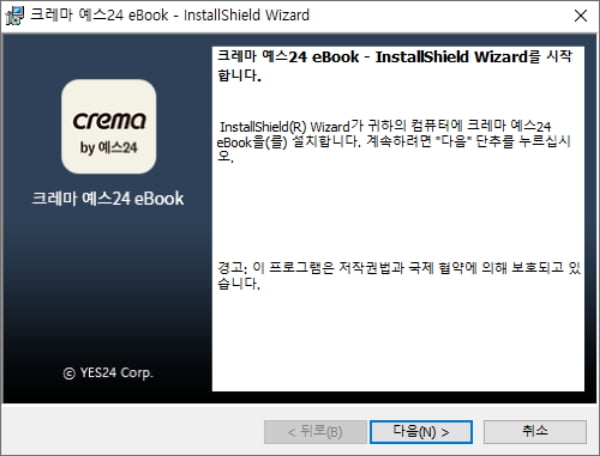

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)