이 상품의 태그

-

하지현 저

-

김신회 저

-

천선란 저

-

은유 저

-

이지수 저

-

김혼비 저

책 소개

목차

채널예스 기사 (9개)

-

[책읽아웃] 여름 특집! 양평, 남춘천, 해미 읍성 당일치기 여행 코스

2022년 08월 18일

-

2022년 01월 28일

-

[독립 북클러버] 왠지 클래식한 떡볶이 - 『아무튼, 떡볶이』 외

2021년 03월 04일

-

[책읽아웃] 칭찬은 진짜 좋은 것 같아요 (G. 요조 작가)

2021년 02월 10일

-

2020년 03월 13일

-

2020년 01월 16일

-

[북큐레이터 특집] 위로가 필요한 나의 어린 친구들에게 – 요조

2020년 01월 07일

-

[책이 뭐길래] 편집자의 영혼이 깃든 책 – 이연실 편

2019년 12월 26일

-

요조, 임경선 “단호하고 예리한 작가, 그리고 웃긴 편집자”

2019년 12월 12일

![[책읽아웃] 여름 특집! 양평, 남춘천, 해미 읍성 당일치기 여행 코스](https://image.yes24.com/images/chyes24/d/7/a/7/d7a73bacefc0aef57dede388d6d77cb7.jpg))

)

![[독립 북클러버] 왠지 클래식한 떡볶이 - 『아무튼, 떡볶이』 외](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/d/9/0/cd90a819ace9144a67c12bce3a9a4249.jpg))

![[책읽아웃] 칭찬은 진짜 좋은 것 같아요 (G. 요조 작가)](https://image.yes24.com/images/chyes24/3/4/7/b/347b97ce145dc21fa7f84d7f4729a4f1.jpg))

)

![[책읽아웃] ‘박나래’ 님께 추천하고 싶은 책](https://image.yes24.com/images/chyes24/9/f/6/5/9f653999255096e29b8278a3e568d1f3.jpg))

![[북큐레이터 특집] 위로가 필요한 나의 어린 친구들에게 – 요조](https://image.yes24.com/images/chyes24/3/8/f/f/38ff859e0b2d9487896178d72eb4fe71.jpg))

![[책이 뭐길래] 편집자의 영혼이 깃든 책 – 이연실 편](https://image.yes24.com/images/chyes24/f/1/8/c/f18cfcb0b59fe031523908b99d9eac39.jpg))

)

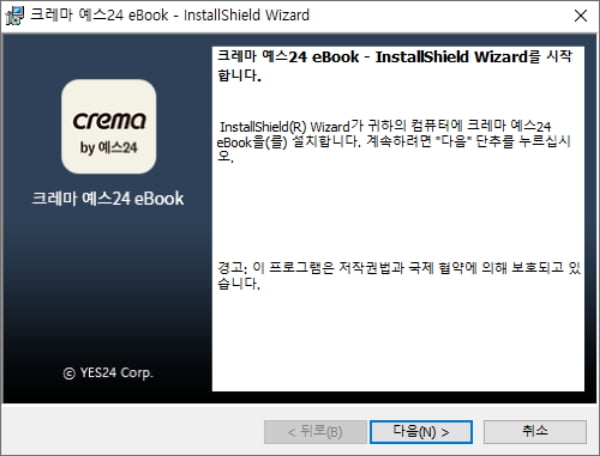

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)