이 상품의 태그

-

앤디 위어 저/강동혁 역

-

김초엽 저

-

천선란 저

-

델리아 오언스 저/김선형 역

-

류쉬안 저/원녕경 역

책 소개

목차

채널예스 기사 (3개)

-

[올해의 책] 작가, 출판인, 기자, MD 50인의 '올해의 책'

2020년 12월 01일

-

2020년 07월 20일

-

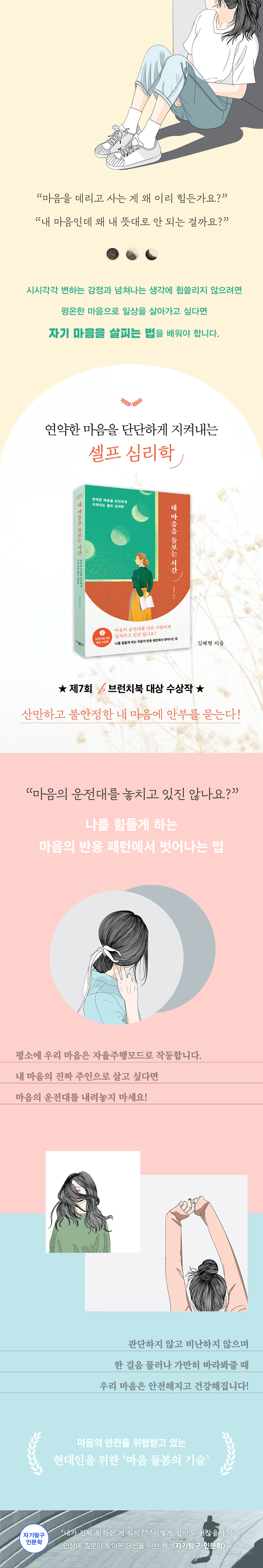

[내 마음을 돌보는 시간] 나를 괴롭게 하는 마음 습관에서 벗어나는 법

2020년 07월 14일

상세 이미지

출판사 리뷰

회원 리뷰 (35건)

한줄평 (26건)

0/50

![[올해의 책] 작가, 출판인, 기자, MD 50인의 '올해의 책'](https://image.yes24.com/images/chyes24/c/7/d/e/c7de5c7f378bb50493573aafb2593bac.jpg))

)

![[내 마음을 돌보는 시간] 나를 괴롭게 하는 마음 습관에서 벗어나는 법](https://image.yes24.com/images/chyes24/0/a/b/b/0abb96e11d005448d066698042942ead.jpg))

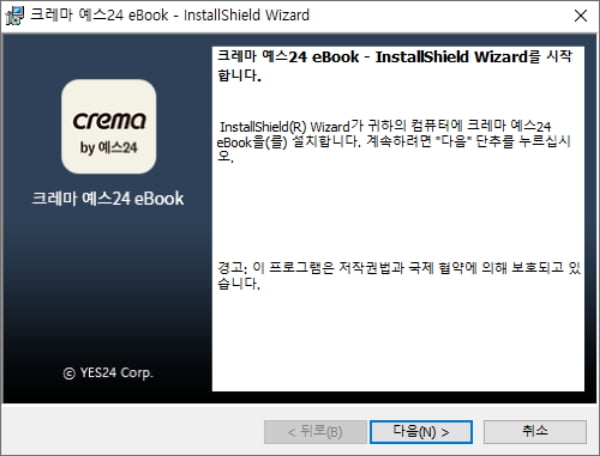

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)