이 도서의 시리즈

내서재에 모두 추가-

헤르만 헤세 저/권혁준 역

-

막스 프리쉬 저/정미경 역

-

레이날도 아레나스 저/변선희 역

-

나쓰메 소세키 저/서은혜 역

-

하인리히 하이네 저/황승환 역

-

후안 라몬 히메네스 저/박채연 역

-

메리 셸리 저/한애경 역

-

안토니오 무뇨스 몰리나 저/권미선 역

-

안토니오 무뇨스 몰리나 저/권미선 역

-

블레즈 파스칼 저/현미애 역

-

에두아르트 폰 카이절링 저/홍진호 역

-

보토 슈트라우스 저/정항균 역

-

안톤 파블로비치 체호프 저/박현섭 역

-

안드레이 플라토노프 저/윤영순 역

-

마누엘 푸익 저/송병선 역

-

존 번연 저/정덕애 역

-

표도르 도스토예프스키 저/김희숙 역

-

표도르 도스토예프스키 저/김희숙 역

-

샬럿 브론테 저/조애리 역

-

버나드 맬러머드 저/이동신 역

-

레프 톨스토이 저/박종소,최종술 공역

-

레프 톨스토이 저/박종소,최종술 공역

-

레프 톨스토이 저/박종소,최종술 공역

-

에밀 졸라 저/권유현 역

-

볼레스와프 프루스 저/정병권 역

-

볼레스와프 프루스 저/정병권 역

-

알베르 카뮈 저/김진하 역

-

오경재 저/홍상훈 등역

-

오경재 저/홍상훈 등역

-

프랜시스 스콧 피츠제럴드 저/김태우 역

-

헤르만 헤세 저/김현진 역

-

제인 오스틴 저/조선정 역

-

폴 엘뤼아르 저/조윤경 역

-

에밀리 디킨슨 저/조애리 역

-

스노리 스툴루손 저/이민용 역

-

막심 고리키 저/정보라 역

-

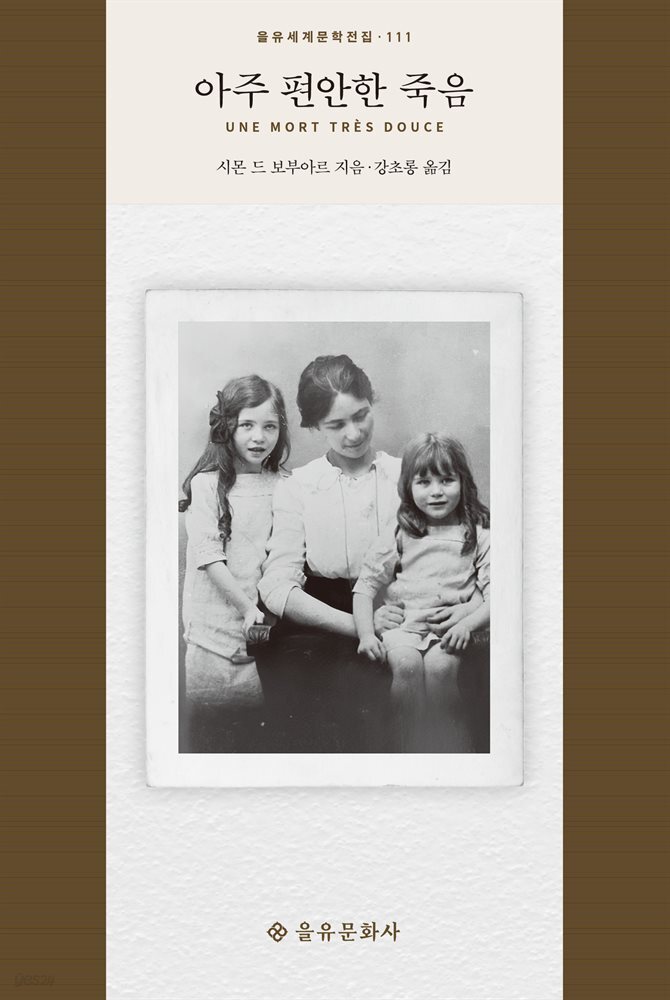

시몬 드 보부아르 저/강초롱 역

-

W. G. 제발트 저/안미현 역

-

시어도어 드라이저 저/김욱동 역

-

시어도어 드라이저 저/김욱동 역

-

로베르토 볼라뇨 저/김현균 역

-

요한 볼프강 폰 괴테 저/장희창 역

-

베르톨트 브레히트 저/김길웅 역

-

요한 볼프강 폰 괴테 저/장희창 역

-

블라디미르 나보코프 저/박혜경 역

-

브루노 슐츠 저/정보라 역

-

알프레트 되블린 저/권혁준 역

-

이디스 워튼 저/홍정아,김욱동 공역

-

E. T. A. 호프만 저/권혁준 역

-

요시야 노부코 저/정수윤 역

-

구니키다 돗포 저/김영식 역

-

정지진 저/이정재 역

-

정지진 저/이정재 역

-

베네딕트 예로페예프 저/박종소 역

-

프랭크 노리스 저/김욱동,홍정아 공역

-

크리스티안 크라흐트 저/김태환 역

-

귀스타브 플로베르 저/진인혜 역

-

루쉰 저/김시준 역

-

H. P. 러브크래프트 저/이동신 역

-

라이너 마리아 릴케 저/안문영 역

-

공상임 저/이정재 역

-

헤르만 헤세 저/이영임 역

-

드리스 슈라이비 저/정지용 역

-

아우구스트 스트린드베리 저/홍재웅 역

-

씨부라파 저/신근혜 역

-

오노레 드 발자크 저/이동렬 역

-

오노레 드 발자크 저/송기정 역

-

르네 샤르 저

-

니콜라이 고골 저/이경완 역

-

리처드 파워스 저/이동신 역

-

E.E. 커밍스 저/박선아 역

-

조지 오웰 저/권진아 역

이 상품의 태그

-

룰루 밀러 저/정지인 역

-

이순칠 저

-

이미화 저

-

정은정 저

-

전혜원 저

-

김엘리 저

책 소개

목차

출판사 리뷰

회원 리뷰 (24건)

한줄평 (30건)

0/50

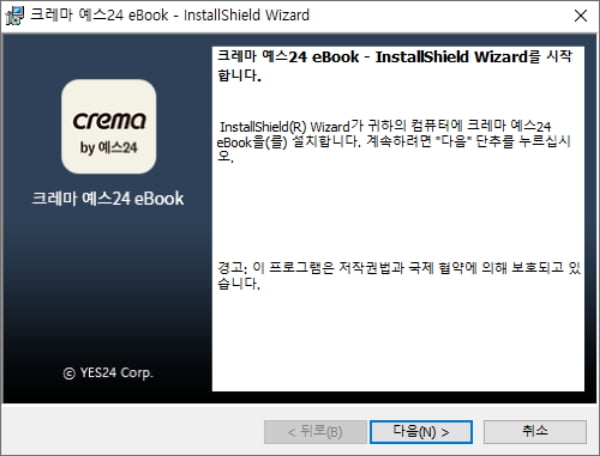

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)