이 도서의 시리즈

내서재에 모두 추가-

루키우스 아풀레이우스 저/송병선 역

-

루키우스 안나이우스 세네카 저/박문재 역

-

에디스 해밀턴 저/서미석 역

-

플루타르코스 저/이성규 역

-

플루타르코스 저/이성규 역

-

플라톤 저/박문재 역

-

막스 베버 저/박문재 역

-

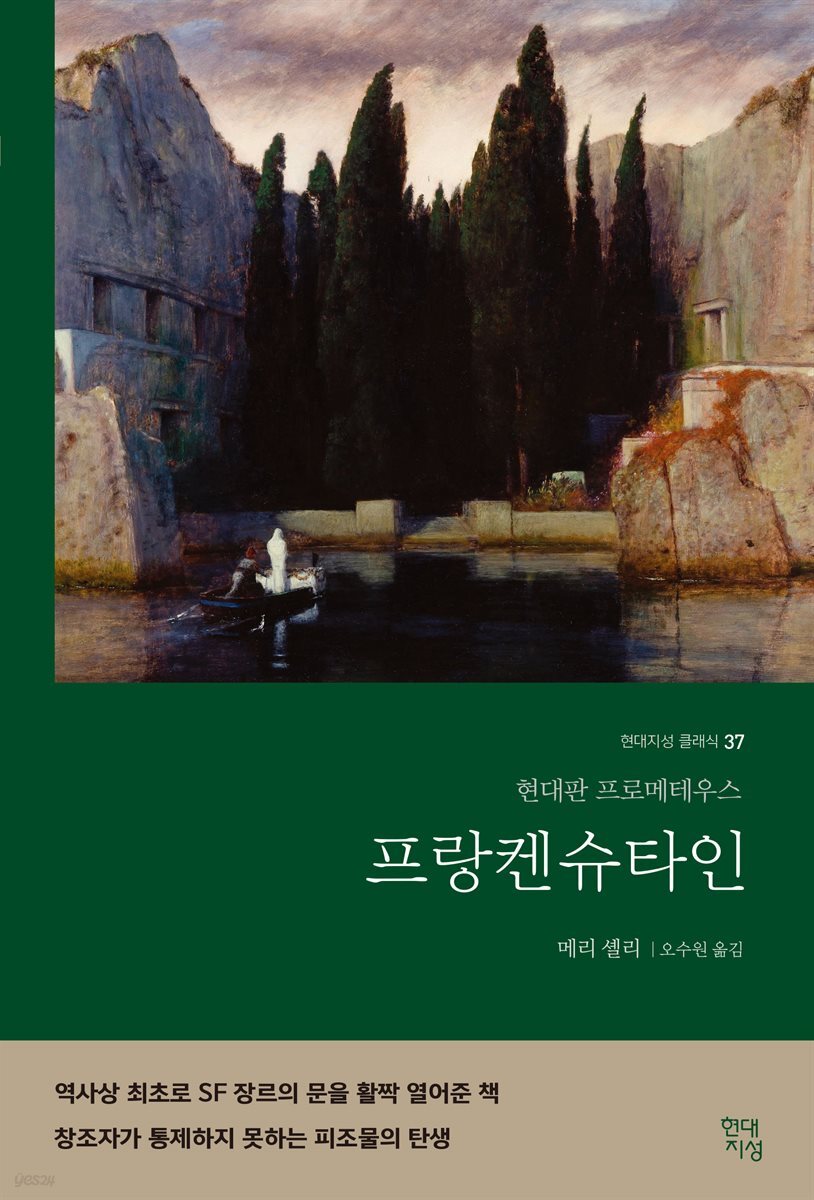

메리 셸리 저/오수원 역

-

알베르 카뮈 저/유기환 역

-

요한 볼프강 폰 괴테 저/안인희 역

-

레프 톨스토이 저/박문재 역

-

마르쿠스 툴리우스 키케로 저/박문재 역

-

크세노폰 저/박문재 역

-

제프리 초서 저/송병선 역

-

보에티우스 저/박문재 역

-

헨리 조지 저/이종인 역

-

막스 베버 저/박문재 역

-

로버트 루이스 스티븐슨 저/에드먼드 조지프 설리번,윌리엄 하터렐,아치볼드 스탠디시 하트릭 그림/서창렬 역

-

너새니얼 호손 저/휴 톰슨 그림/이종인 역

-

존 스튜어트 밀 저/박문재 역

-

랄프 왈도 에머슨 저/이종인 역

-

싱클레어 루이스 저/서미석 역

-

호메로스 저/페테르 파울 루벤스 그림/박문재 역

-

루키우스 안나이우스 세네카 저/박문재 역

-

이솝 저/아서 래컴 외 그림/박문재 역

-

알베르 카뮈 저/유기환 역

-

레프 톨스토이 저/윤우섭 역

-

소스타인 베블런 저/이종인 역

-

토머스 모어 저/박문재 역

-

F. 스콧 피츠제럴드 저/장명진 그림/이종인 역

-

헨리 데이비드 소로 저/이종인 역

-

에라스무스 저/박문재 역

-

찰스 디킨스 저/유수아 역

-

호메로스 저/페테르 파울 루벤스 그림/박문재 역

-

에피쿠로스 저/박문재 역

-

한스 크리스티안 안데르센 글

-

월터 스콧 저/서미석 역

-

아리스토텔레스 저/박문재 역

-

아리스토텔레스 저/박문재 역

-

아리스토텔레스 저/박문재 역

-

르네 불 그림/윤후남 역

-

증선지 저

-

알베르 카뮈 저/유기환 역

-

손자 저/소준섭 역

-

플라톤 저/박문재 역

-

사마천 저/소준섭 편역

-

발타자르 그라시안 저/김유경 역

-

레프 톨스토이어 저/홍대화 역

-

케빈 크로슬리-홀런드 저/서미석 역

-

루 월리스 저/서미석 역

-

벤저민 프랭클린 저/강주헌 역

-

알베르 카뮈 저/유기환 역

-

허먼 멜빌 저/레이먼드 비숍 그림/이종인 역

-

윌리엄 셰익스피어 저

-

마르쿠스 아우렐리우스 저/박문재 역

-

G.F. 영 저/이길상 역

-

하워드 파일 저/서미석 역

-

노자 저/소준섭 역

-

아리스토텔레스 저/박문재 역

-

공자 저/소준섭 역

-

앤드류 조지 편역/공경희 역

-

김시습 저/한동훈 그림/김풍기 역

-

그림 형제 저

-

귀스타브 르 봉 저/강주헌 역 저

-

니콜로 마키아벨리 저/김운찬 역

-

루스 베네딕트 저/왕은철 역

-

애덤 스미스 저/이종인 역

-

존 스튜어트 밀 저/이종인 역

-

조너선 스위프트 저/이종인 역

이 상품의 태그

-

조너선 스위프트 저/이종인 역

-

엘렌 랭어 저/변용란 역

-

오후 저

-

커크 월리스 존슨 저/박선영 역

-

베르나르 베르베르 저/이세욱 역

-

Jonathan Swift 원저/천선란 추천

책 소개

목차

출판사 리뷰

회원 리뷰 (189건)

한줄평 (146건)

0/50

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)