이 도서의 시리즈

내서재에 모두 추가-

윌리엄 셰익스피어 저/박우수 역

-

허먼 멜빌 저/윤희기 역

-

조지 버나드 쇼 저/김소임 역

-

메리 W. 셸리 저/오숙은 역

-

존 파울즈 저/김석희 역

-

존 파울즈 저/김석희 역

-

월트 휘트먼 저/허현숙 역

-

기예르모 로살레스 저/최유정 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/박우수 역

-

카렐 차페크 저/송순섭 역

-

알베르 까뮈 저/최윤주 역

-

장 라신 저/신정아 역

-

요한 볼프강 폰 괴테 저/김인순 역

-

허버트 조지 웰스 저/김석희 역

-

토머스 하디 저/김문숙 역

-

토머스 하디 저/김문숙 역

-

허버트 조지 웰스 저/김석희 역

-

몰리에르 저/신은영 역

-

존스턴 매컬리 저/김훈 역

-

볼테르 저/이봉지 역

-

니코스 카잔차키스 저/안정효 역

-

니코스 카잔차키스 저/안정효 역

-

크리스토프 란스마이어 저/장희권 역

-

알베르 카뮈 저/김화영 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

앙투안 갈랑 편/임호경 역

-

존 버니언 저/이동일 역

-

데이비드 허버트 로런스 저/이미선 역

-

데이비드 허버트 로런스 저/이미선 역

-

프리드리히 빌헬름 니체 저/김인순 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/계동준 역

-

로버트 루이스 스티븐슨 저/조영학 역

-

표도르 미하일로비치 도스또예프스끼 저/이덕형 역

-

너대니얼 호손 저/곽영미 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/홍대화 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/홍대화 역

-

앙드레 지드 저/김화영 역

-

조지 오웰 저/허진 역

-

제임스 볼드윈 저/김지현(아밀) 역

-

샬럿 브론테 저/이미선 역

-

샬럿 브론테 저/이미선 역

-

제임스 조이스 저/성은애 역

-

요한 볼프강 폰 괴테 저/김인순 역

-

대니얼 디포 저/서정은 역

-

로저 젤라즈니 저/김상훈 역

-

스탕달 저/임미경 역

-

스탕달 저/임미경 역

-

루이자 메이 올컷 저/허진 역

-

루이자 메이 올컷 저/허진 역

-

마르쿠스 아우렐리우스 저/박민수 역

-

로버트 루이스 스티븐슨 저/임종기 역

-

헨리크 입센 저/김창화 역

-

조지 버나드 쇼 저/이후지 역

-

다자이 오사무 저/김난주 역

-

루이스 캐럴 저/머빈 피크 그림/최용준 역

-

알베르 카뮈 저/김예령 역

-

레프 똘스또이 저/석영중,정지원 공역

-

존 스타인벡 저/윤희기 역

-

토머스 모어 저/전경자 역

-

대실 해밋 저/홍성영 역

-

찰스 디킨스 저/류경희 역

-

찰스 디킨스 저/류경희 역

-

프랜시스 스콧 피츠제럴드 저/한애경 역

-

아이작 바셰비스 싱어 저/김진준 역

-

빅토르 위고 저/이형식 역

-

빅토르 위고 저/이형식 역

-

에라스무스 저/김남우 역

-

예브게니 자마찐 저/석영중 역

-

버지니아 울프 저/이미애 역

-

소포클레스 저/장시은 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/권오숙 역

-

제인 오스틴 저/원유경 역

-

아이스킬로스 저/두행숙 역

-

알렉산드르 뿌쉬킨 저/석영중 역

-

니코스 카잔차키스 저/안정효 역

-

니코스 카잔차키스 저/안정효 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/정명자 등역

-

루이스 세풀베다 저/정창 역

-

헨리 제임스 저/정상준 역

-

헨리 제임스 저/정상준 역

-

제인 오스틴 저/이미애 역

-

제인 오스틴 저/이미애 역

-

에드거 앨런 포 저/김석희 역

-

막심 고리끼 저/최윤락 역

-

페터 한트케 저/홍성광 역

-

기욤 아폴리네르 저/황현산 역

-

레프 똘스또이 저/이명현 역

-

레프 똘스또이 저/이명현 역

-

표도르 미하일로비치 도스또예프스끼 저/박혜경 등역

-

표도르 도스또예프스끼 저/박혜경 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/박혜경 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/박혜경 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/박종소 역

-

이반 세르게예비치 뚜르게녜프 저/이상원 역

-

데이비드 허버트 로런스 저/최희섭 역

-

데이비드 허버트 로런스 저/최희섭 역

-

레오 페루츠 저/신동화 역

-

토머스 불핀치 저/박중서 역

-

단테 알리기에리 저/김운찬 역

-

단테 알리기에리 저/김운찬 역

-

단테 알리기에리 저/김운찬 역

-

알베르 카뮈 저/박언주 역

-

에드몽 로스탕 저/이상해 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/변현태 역

-

레오 페루츠 저/강명순 역

-

이디스 워튼 저/고정아 역

-

몰리에르 저/신정아 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

알렉산드르 솔제니찐 저/김학수 역

-

헤르만 헤세 저/강명순 역

-

프란츠 카프카 저/김재혁 역

-

제임스 미치너 저/윤희기 역

-

제임스 미치너 저/윤희기 역

-

미셸 우엘벡 저/이세욱 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/박우수 역

-

아서 코넌 도일 저/오숙은 역

-

다니자키 준이치로 저/송태욱 역

-

다니자키 준이치로 저/송태욱 역

-

아르까지 스뜨루가츠끼,보리스 스뜨루가츠끼 공저/석영중 역

-

귀스타브 플로베르 저/김용은 역

-

프란츠 카프카 저/이재황 역

-

베르톨트 브레히트 저/이은희 역

-

에리히 마리아 레마르크 저/홍성광 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/윤우섭 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/윤우섭 역

-

에밀리오 살가리 저/유향란 역

-

례프 니꼴라예비치 똘스또이 저/윤새라 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/이항재 역

-

S.S. 밴 다인 저/최인자 역

-

프리드리히 니체 저/김남우 역

-

길버트 키스 체스터턴 저/이상원 역

-

게오르크 뷔히너 저/박종대 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/석영중 역

-

례프 니꼴라예비치 똘스또이 저/이대우 역

-

례프 니꼴라예비치 똘스또이 저/이대우 역

-

로버스 루이스 스티븐슨 저/최용준 역/머빈 피크 역

-

오비디우스 저/이종인 역

-

프란츠 카프카 저/홍성광 역

-

옌스 페테르 야콥센 저/박종대 역

-

토마스 만 저/홍성광 역

-

안톤 빠블로비치 체호프 저/오종우 역

-

조지 오웰 저/박경서 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/김근식 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/김근식 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/석영중 등역

-

친기즈 아이뜨마또프 저/황보석 역

-

싱클레어 루이스 저/이종인 역

-

유진 오닐 저/강유나 역

-

레오 페루츠 저/신동화 역

-

아서 코넌 도일 저/조영학 역

-

마거릿 미첼 저/안정효 역

-

마거릿 미첼 저/안정효 역

-

마거릿 미첼 저/안정효 역

-

표도르 미하일로비치 도스또예프스끼 저/이상룡 역

-

표도르 미하일로비치 도스또예프스끼 저/이상룡 역

-

싸드 저/이형식 역

-

니꼴라이 체르니셰프스키 저/서정록 역

-

니꼴라이 체르니셰프스키 저/서정록 역

-

어니스트 헤밍웨이 저/이종인 역

-

헤르만 브로흐 저/김경연 역

-

헤르만 브로흐 저/김경연 역

-

대실 해밋 저/고정아 역

-

에밀 졸라 저/유기환 역

-

에밀 졸라 저/유기환 역

-

제임스 페니모어 쿠퍼 저/이나경 역

-

기 드 모파상 저/임미경 역

-

허먼 멜빌 저/강수정 역

-

허먼 멜빌 저/강수정 역

-

너새니얼 웨스트 저/김진준 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/권오숙 역

-

라이너 마리아 릴케 저/안문영 역

-

토마스 만 저/윤순식 역

-

토마스 만 저/윤순식 역

-

토마스 만 저/윤순식 역

-

나쓰메 소세키 저/양윤옥 역

-

블라지미르 마야꼬프스끼 저/석영중 역

-

존 파울즈 저/정영문 역

-

존 파울즈 저/정영문 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/박우수 역

-

이반 세르게예비치 뚜르게녜프 저/이항재 역

-

대니얼 디포 저/류경희 역

-

윌리엄 셰익스피어 저/도해자 역

-

조지프 콘래드 저/최용준 역

-

체사레 파베세 저/김운찬 역

-

버지니아 울프 저/최애리 역

-

브램 스토커 저/이세욱 역

-

브램 스토커 저/이세욱 역

-

라이너 마리아 릴케 저/손재준 역

-

조지 오웰 저/박경서 역

-

프리드리히 폰 실러 저/김인순 역

-

오스카 와일드 저/윤희기 역

-

헤르만 헤세 저/김인순 역

-

제임스 조이스 저/이강훈 역

-

버지니아 울프 저/최애리 역

-

윌라 캐더 저/윤명옥 역

-

알렉산드르 뿌쉬낀 저/석영중 역

-

보리스 빠스쩨르나끄 저/홍대화 역

-

보리스 빠스쩨르나끄 저/홍대화 역

-

유진 오닐 저/손동호 역

-

어니스트 훼밍웨이 저/이종인 역

-

어니스트 훼밍웨이 저/이종인 역

-

어니스트 헤밍웨이 저/이종인 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/이재필 역

-

하인리히 하이네 저/이재영 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/박재만 역

-

헨리 제임스 저/이승은 역

-

나쓰메 소세키 저/김난주 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/이대우 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/이대우 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/이대우 역

-

라빈드라나트 타고르 저/장경렬 역

-

보리슬라프 페키치 저/이윤기 역

-

레이먼드 챈들러 저/김진준 역

-

니코스 카잔차키스 저/이윤기 역

-

샬럿 브론테 저/배미영 역

-

카렐 차페크 저/김선형 역

-

윌리엄 포크너 저/윤교찬 역

-

오노레 드 발자크 저/임희근 역

-

미하일 불가꼬프 저/홍대화 역

-

미하일 불가꼬프 저/홍대화 역

-

미하일 불가꼬프 저

-

안톤 빠블로비치 체호프 저/오종우 역

-

케이트 쇼팽 저/한애경 역

-

표도르 도스또예프스끼 저/석영중 역

-

빅또르 위고 저/이형식 역

-

빅또르 위고 저/이형식 역

-

쥘 베른 저/고정아 역

-

조지 오웰 저/박경서 역

이 상품의 태그

-

정혜신 저

-

장 지오노 저/최수연 그림/김경온 역

-

니콜라스 카 저/최지향 역

-

레프 톨스토이 저/고일 역

-

나태주,배정애 저/슬로우어스 그림

-

동변 저

책 소개

목차

회원 리뷰 (25건)

한줄평 (43건)

0/50

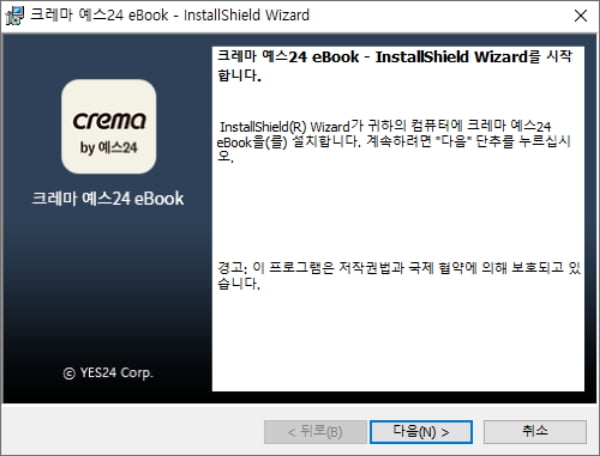

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_02.jpg)

![크레마클럽 도서 [바로 읽기] 클릭](https://image.yes24.com/sysimage/renew/corner/bookClubV2/img_install_03.jpg)